L’enfer de Bangui

Les registres de décès de la morgue de Bangui se lisent comme un chapitre de l’Enfer de Dante, des pages et des pages de personnes tuées à la machette, torturées, lynchées, tuées par balles, par des explosions, brulées. L’odeur pestilentielle des morts empêche d’ailleurs d’y rester trop longtemps. Si les corps ne sont pas réclamés par des proches, ils sont généralement jetés dans des fosses communes.

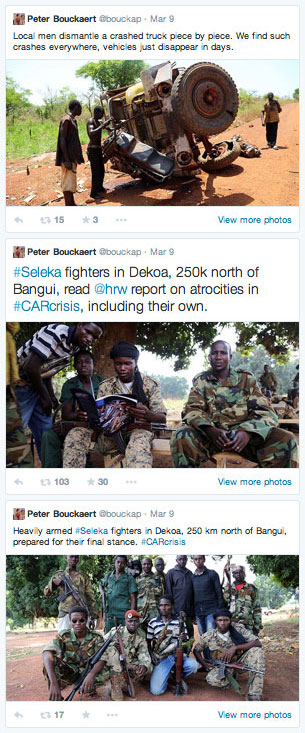

Après la démission forcée du Président Michel Djotodia le 10 janvier, les forces de la Séléka fondent comme neige au soleil et laissent les musulmans du pays à la merci de la furie des combattants anti-balaka, d’une hostilité virulente à l’égard des musulmans.

En trois semaines, en janvier 2014, nous avons assisté à une douzaine de lynchages et de tentatives de lynchages de musulmans à Bangui. Un soir, un homme qui tente d’échapper à une foule voulant le lyncher vient se réfugier derrière notre véhicule. Nous nous retrouvons du même coup interposés entre lui et la foule, jusqu’à ce que nous réussissions à courir avec lui jusqu’à une base rwandaise de troupes maintien de la paix. A de nombreuses autres occasions, nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus que de regarder et de recueillir avec horreur des informations sur les corps littéralement déchiquetés par la foule.

Un jour, en chemin pour l’aéroport, nous passons devant une foule qui vient de lyncher deux commerçants musulmans. Les combattants anti-balaka sont occupés à mutiler les corps alors que des troupes françaises sont stationnées cinquante mètres plus loin.

Des enfants regardent la scène, et beaucoup de gens filment avec leurs téléphones. Lorsque nous reculons, horrifiés et préoccupés par notre propre sécurité, les tueurs rient et tentent de nous rassurer. « Vous pouvez rester et continuer à filmer – On n’a pas encore fini », se vantent-ils. Nous nous éloignons car nous ne voulons pas cautionner ce genre d’actes de barbarie.

Le Commandant des forces françaises de maintien de la paix, le Général Soriano, me passe un coup de téléphone quelques heures plus tard, énervé que j’aie critiqué ses hommes sur Twitter, restés passifs devant la mutilation des corps. « Nous sommes assez occupés à protéger les vivants, et ils étaient déjà morts », se défend-il. Mais les Conventions de Genève stipulent que la mutilation d’un corps est un crime de guerre, et le Général Soriano m’affirme à la fin de notre échange que ses troupes agiront différemment la prochaine fois.

Nous n’avons pas eu à attendre longtemps. Quelques jours plus tard, la nouvelle Présidente par intérim, Catherine Samba-Panza, entame son discours de cérémonie pour la relance de l’armée nationale en disant aux soldats en uniformes assemblés devant elle combien elle est fière de les voir de nouveau au travail.

Nombre d’entre eux ont fui et déserté l’armée sous l’ère Séléka parce que ceux-ci les abattaient sans autre forme de procès. Juste après que la présidente par intérim a quitté la cérémonie, une foule nombreuse de soldats en uniforme a brutalement lynché un combattant soupçonné d’appartenir à la Séléka, puis ont découpé son corps en morceaux avant de le brûler dans la rue, sous les yeux des dignitaires et des médias réunis.

Les soldats français arrivent alors et, comme l’avait promis le Général Soriano, se déploient pour protéger le corps maintenant calciné. Dans un moment surréaliste, un jeune homme avance vers les soldats français, tenant à la main la jambe de la victime. Les jeunes soldats français suffoquent devant cette scène d’horreur. Ne sachant que faire d’autre, ils ordonnent à l’homme de poser la jambe à terre et de partir. A l’heure actuelle, il n’y a pas une prison qui fonctionne à l’échelle du pays ; il leur est donc impossible d’arrêter l’homme qui brandissait la jambe.

- Télécharger le magazine « HUMAN » qui porte sur la République centrafricaine

- Télécharger le magazine « HUMAN » qui porte sur la République centrafricaine